يذكّرنا هراري منذ بدايات كتابه أن “التاريخ يكتب بمداد المنتصر”، وأن السرديات التاريخية دائمًا عرضة لإعادة الكتابة بما يخدم الفئة الحاكمة. لكن المفارقة أن المؤلف نفسه وقع في الفخ ذاته: انتقى زوايا معيّنة وأغفل أخرى، مما جعل كتابه ‘العاقل’ أقرب إلى “لوحة كبرى” مرسومة بذوقه الخاص أكثر من كونه تاريخًا شاملًا باتسخدام التاريخ كأداة للسلطة.

ملخص سريع عن كتاب “العاقل‘

كتاب العاقل: “تاريخ مختصر للجنس البشري” (Sapiens: A Brief History of Humankind) للمؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري هو عمل شهير يحاول أن يقدّم ملخصًا لمسيرة الإنسان العاقل منذ ظهوره حتى العصر الحديث، من منظور واسع يربط بين البيولوجيا والتاريخ والاقتصاد والفلسفة. أهم المحاور التي صاغها:

- الثورة الإدراكية (حوالي 70 ألف سنة مضت):

- الإنسان العاقل لم يتميّز فقط بالقدرات الجسدية، بل بالقدرة على خلق الأساطير والقصص المشتركة التي سمحت لجماعات كبيرة بالتعاون (مثل الدين، القبيلة، الهوية).

- هذه “الخيالات المشتركة” هي ما سمح بتجاوز حدود البقاء الفردي.

- الثورة الزراعية (حوالي 10 آلاف سنة مضت):

- الانتقال من الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة.

- رغم أنها سمحت بازدياد السكان وتكوين المدن، إلا أن هراري يصفها بـ”خدعة كبيرة” لأنها جعلت حياة الفرد أصعب وأكثر تعبًا وأقل حرية.

- وحدة البشرية:

- مع الزمن بدأت الحدود تضيق بفعل التجارة والإمبراطوريات والأديان الكبرى.

- البشر صاروا يتشاركون أنظمة فكرية عالمية (مثل المال، الدولة، الديانات العالمية).

- الثورة العلمية (منذ 500 عام تقريبًا):

- تحوّل الفكر البشري نحو الاعتراف بالجهل والبحث العلمي المنهجي.

- هذا فتح الباب أمام الاكتشافات، الاستعمار، الرأسمالية، والثورة الصناعية.

- المال والأسواق العالمية لعبت دورًا في توحيد البشر مثلما فعل الدين.

- العصر الحديث:

- التركيز على الإنسانوية (Humanism): جعل الإنسان مركز القيمة والمعنى.

- تطور الرأسمالية والتكنولوجيا والعلوم فتح المجال أمام السيطرة على الطبيعة والجينات والذكاء الاصطناعي.

- التساؤل الأساسي: إلى أين يتجه الإنسان العاقل؟ هل سيبقى كما هو أم سيتحوّل إلى كائن ما بعد-إنساني (Homo Deus)؟

ومنه يستخلص هراري أن نجاح الإنسان العاقل لم يكن نتيجة تفوقه البيولوجي المباشر، بل بسبب قدرته الفريدة على التعاون عبر الخيال المشترك (الدين، القومية، المال، القوانين). لكن هذا النجاح يطرح اليوم أسئلة وجودية عن المستقبل: هل نحن بصدد فقدان “العقلانية” والإنسانية لصالح قوى جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية؟

لكن الكتاب برغم من غناه العلمي وأسلوب الكتابة السردي السلس فإنه يحتوي على خلل لا يمكن تجاهله. بالنسبة لي يجعل منه كتابا مشكوكا من ناحية الأهداف والأفكار التي يريد نشرها. منها أن الكاتب تجاهل تماما دور أرض فلسطين خصوصا عندما تحدث عن الثورة الزراعية. ثانيا تجاهل متعمد عن المجتمعات الأمومية الأولى ودورها في صناعة التاريخ الإنساني وووضع أسس الحضارة.

المعرفة واليقين: بين العلم والأسطورة

من أبرز سمات كتاب العاقل أنه يُعرضه المؤلف بأسلوب اليقين في مجالات ليست دائمًا اختصاصه. فهو يبني أطروحاته على بحوث سابقة، وهذه بدورها قائمة على أخرى، في سلسلة متراكمة من الفرضيات. أي أن الحقيقة النهائية قد لا تتجاوز 10% من كل ما نتلقاه، بينما الباقي خاضع للشك والمراجعة. هذه الملاحظة تعيدنا إلى الفارق بين “المعرفة الرياضية الصلبة” و”المعرفة التاريخية والاجتماعية المرنة”.

هراري الإسرائيلي يهجم هراري المؤرخ العلمي

عندما تحدث هراري عن الثورة الزراعية (حوالي 10,000 سنة مضت)، ركز على منطقة الهلال الخصيب بشكل عام (العراق، سوريا، الأناضول) ومناطق مثل الصين (الأرز والدخن)، أمريكا الوسطى (الذرة)، وأفريقيا (الذرة الرفيعة). لكنه لا يذكر فلسطين تحديدًا، رغم أنها تقع في قلب الهلال الخصيب، وكانت مهدًا لزراعة القمح والشعير وتدجين الأغنام والماعز.

هذا التجاهل قد يُقرأ بطريقتين:

- الانتقائية الأكاديمية: ربما اكتفى بذكر “الهلال الخصيب” كمصطلح شامل دون تفصيل جغرافي دقيق.

- الحساسية السياسية والثقافية: ذكر “فلسطين” كموطن للزراعة الأولى كان سيستدعي الحديث عن فلسطين كحضارة وأرض لها تاريخ. وأيضا تجاهل حضارة كنعان والدين الأنثوي والرموز المرتبطة بها.

بالتالي، التجاهل ليس بريئًا تمامًا، خاصة وأن المؤلف بارع في التفاصيل عندما يريد.

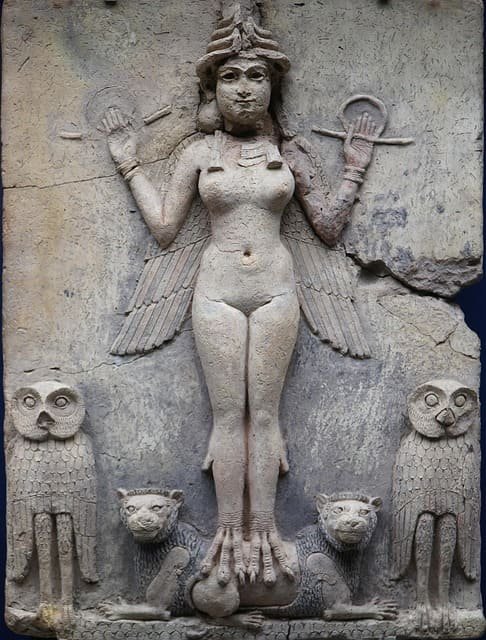

تغييب المجتمعات الأمومية والدين الأنثوي

رغم وفرة الشواهد الأثرية والدينية على وجود مجتمعات أمومية في عصور ما قبل التاريخ – من تماثيل الإلهة الأم في كنعان والهند القديمة، إلى الأساطير الزراعية والخصوبة – يتجاهل هراري هذا الجانب تمامًا.

- لماذا؟

لأن الاعتراف بالمجتمعات الأمومية يعني الاعتراف بتاريخ أرض كنعان وفلسطين، وما ارتبط به من دين أنثوي سبق الأديان التوحيدية الذكورية. وهو اعتراف قد يحرجه بحكم خلفيته الإسرائيلية، حتى وإن كان غير متديّن. - المفارقة أنه عندما استبعد التفسيرات البيولوجية لتدني مكانة النساء (القوة العضلية، الجينات الأبوية) خلص إلى أن الإجابة غير معروفة. كمن يبحث عن الكرة في ملعب كرة القدم لكنه يصرّ على التنقيب في الشباك فقط.

أبرز محاور الكتاب (مع اقتباسات مختارة)

- كلفة التفكير (ص19): دماغ الإنسان لا يشكّل إلا 2–3% من وزنه، لكنه يستهلك 25% من طاقته. هذه الكلفة جاءت على حساب العضلات، وجعلت النساء يدفعن ثمنًا أكبر أثناء الولادة.

- صعود سريع بلا تأقلم (ص21): البشر صعدوا إلى القمة بسرعة أخلّت بتوازن النظام البيئي، فظلوا مثقلين بالخوف والقلق على المكانة.

- الخرافات المشتركة (ص39): الشركات، القوانين، القومية ليست حقائق مادية، بل خيالات مشتركة توطّد علاقة البشر مثلما فعل الإيمان بالأرواح قديمًا.

- القوة الجسدية المهملة (ص61–63): الفلاح الجامع كان أقوى وأمهر من الإنسان المعاصر، لكن التطور أخذ مسارًا آخر.

- الكتابة والرياضيات (ص145): أول كتابة ظهرت لحفظ الحسابات، أي أن التعبير الأول للبشرية كان حسابيًا.

هنا يعود السؤال الجوهري:

“كيف حدث أنه في نوع يعتمد نجاحه على التعاون، سيطر الأفراد الأقل تعاونًا (الرجال) على الأكثر تعاونًا (النساء)؟”

السؤال مطروح بدقة، لكن الإجابة غائبة. تغييب الدين الأنثوي والمجتمعات الأمومية يجعل هذه الفجوة مفتعلة، وكأن نصف الحقيقة قد تم شطبه عمدًا.

- وحشية الأديان التوحيدية (ص251): مذبحة يوم القديس بارثولوميو دليل على أن الأديان التي بشّرت بالمحبة أنتجت عنفًا دمويًا.

- التناقضات الثنوية (ص257): الأديان التوحيدية تقع في فخ ازدواجية المفاهيم.

- الإنسانية المتناقضة (ص268–271): من الليبرالية التي تقدّس الفرد، إلى النازية التي ترى الإنسان مشروعًا قابلًا للتعديل.

- الثقافات كعدوى (ص281): الأفكار تنتشر كالطفيليات، والبشر مجرد حاضنة غير مدركة.

- الاكتشاف والاقتصاد (ص334–358): من الخرائط التي جذبت الأوروبيين إلى المستعمرات، إلى الثقة في المستقبل التخيلي والمال كأداة سحرية، وصولًا إلى الحلقة السحرية للاقتصاد الحديث التي ارتبطت بالاستعمار، تجارة العبيد، والأزمات المناخية.

- الثورة الصناعية وتحويل الطاقة (ص392): نقلت الإنسان إلى عصر جديد لكنه مدمّر بيئيًا.

- التدهور البيئي (ص406): ليس “تدميرًا” بل تغييرًا: ربما الفئران والصراصير هي المستفيد القادم من حضارتنا المنهارة.

- النقل والزمن (ص409): جداول القطارات فرضت نظام توقيت موحد (غرينتش)، نموذج عن كيف تُعيد التقنية تشكيل الإدراك الزمني.

- السلام الحديث (ص424–431): الحروب تراجعت لأن كلفتها ارتفعت وأرباحها انخفضت، والثروة صارت رأس مال بشري ودراية تقنية.

- السعادة البيوكيميائية (ص447): نظامنا الداخلي يحافظ على مستوى ثابت نسبيًا من السعادة، مهما تغيّرت الظروف.

التهميش المتعمّد للنساء عبر التاريخ

من خلال قراءة الكتاب، ومن خلال الصمت المريب حول الدين الأنثوي، يمكن استنتاج أن تهميش النساء لم يكن صدفة، بل كان مشروعًا واعيًا منذ سقوط المجتمعات الأمومية. الأنظمة الأبوية عمدت إلى:

- إعادة كتابة التاريخ بما يمحو دور المرأة.

- فرض سردية ذكورية عبر الدين والسياسة والاقتصاد.

- الحفاظ على خلل التوازن بين الذكر والأنثى كشرط لاستمرار السلطة.

هذا التهميش المستمر ساهم في إنتاج حضارة مليئة بالانقسامات والمآسي، لأن أي نظام يُبنى على إنكار نصف الحقيقة لا بد أن يُصاب بالتصّدع.

ما وراء هراري

كتاب العاقل عمل ثري ومثير للتفكير، لكنه ليس بريئًا. إنه يقدّم سردًا عالميًا بقدر ما يقدّم سردًا انتقائيًا.

- قوته تكمن في جمع خيوط واسعة من الأنثروبولوجيا والتاريخ والاقتصاد.

- ضعفه الأكبر هو في تجاهل نصف القصة: المرأة، الدين الأنثوي، والمجتمعات الأمومية.

التاريخ الذي يكتبه المنتصرون ما يزال معنا، وما لم يُكسر هذا الاحتكار فلن نفهم “الحقيقة” إلا بقدر 10%، بينما 90% الآخر سيظل طي الإقصاء والتأويل.